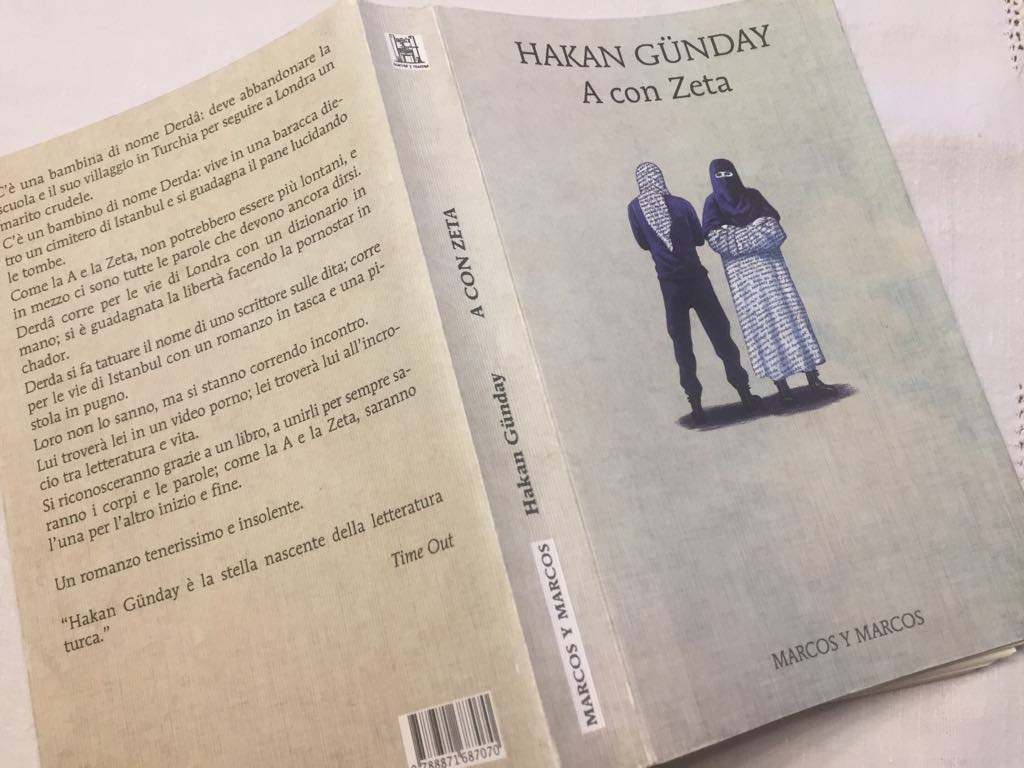

Devo ringraziare Hakan Günday per il suo A con Zeta. Con lui, con questo suo libro – peraltro un Marcos y Marcos di qualche anno fa – sono riuscita a riprendermi dall’ultima Ferrante.

Ma vado oltre, mi sbilancio: questo Günday l’ho amato. E l’ho amato principalmente per un motivo: perché trabocca di passione carnale. No, non quella passione lì, di cui si dice in quarta di copertina… Anche, ma è secondario. No, io questo libro l’ho amato perché Derdâ e Derda, i due che tengono in piedi il romanzo, alla letteratura ci arrivano dall’inferno e ci arrivano attraverso il corpo: letteralmente.

Lei, Derdâ, turca venduta a undici anni (vittima senza vittimismo), scambia orgasmi sado con parole: due orgasmi, trentasei nuove parole in lingua inglese.

Lui, Derda, turco pulitore di tombe, padre in gattabuia e madre fatta a pezzi con l’accetta (pure lui vittima senza vittimismo), si fa tatuare sulle dita il nome Oğuz Atay: per il grande scrittore turco di cui ha lustrato il sepolcro cinque lunghi anni, giorno dopo giorno, senza sapere chi fosse, Derda impara a leggere e… lo vendicherà.

… In un modo un po’ particolare, d’accordo. Ma vuoi mettere la staffilata che Günday dà all’establishment del suo Paese d’adozione, specie ai critici letterari?

E qui ci siamo, qui sta uno dei punti clou del romanzo. Almeno per me. Perché dopo l’apnea di tutti questi “intellettuali” e rispettiva prole di cui si circonda la Ferrante nel suo La vita bugiarda degli adulti, fotografia perfetta quanto stantia, e quindi inutile, di un preciso gruppo di potere, Derdâ e Derda sono una vera e propria boccata d’ossigeno. Loro sono avanti.

Per dire: è un po’ la differenza che passa tra uno in terapia, perennemente steso sul divano dello psicoanalista (Ferrante), e uno che invece la terapia:

1) non sa neanche cos’è

2) e anche se lo sapesse, dove li troverebbe i quattrini per lo strizzacervelli?

3) da ultimo: Derdâ e Derda sono turchi, gente di strada, tutta un’altra cultura – sempre che ci sia consentito usare questo termine, cultura, per dire di qualcosa che non sia l’imbolsimento di chi incensa ed è incensato in questo nostro paese-paesucolo dei molti imbonitori e bevitori di mojito e… ancora qualche poeta, sì.

In questo romanzo dove si intrecciano vissuti e letteratura, c’è infatti la Turchia, un posto che la stragrande maggioranza dei miei connazionali ha visto solo al telegiornale per via del despota Erdoğan, la faccenda che un po’ va e un po’ viene dei curdi, e ultimamente il terremoto.

E qui ci sta l’altro punto che si fa presto a liquidare con tanti bei discorsi istituzionali, senza però mai arrivare al dunque (leggi Giulio Regeni, leggi Ilaria Alpi…): chi siamo noi europei? chi ci crediamo di essere, noi “occidentali”?

Ma soprattutto, ed è sempre qui che andiamo a sbattere il muso: quali sporchi interessi occidentali (l’Italia produttrice di armi tra i primi della classe) si continua a coprire in giro per il mondo?

Egitto, Somalia, Libia… Turchia, che differenza fa? Perché se qui da noi, in Italia, il brand ‘Ndrangheta & C. sta arraffando il paese da nord a sud e viceversa (a proposito, il risultato delle regionali di domenica scorsa in Calabria significa qualcosa?), appena più a sud e appena più a est è una festa: lì ci pensano direttamente i dittatori locali o i cani sciolti, pagati dai Nostri, a far fuori chi non tiene la bocca chiusa.

Questo passaggio di A con Zeta lo dice chiaro. Ab ovo.

Derdâ aveva imparato molte cose grazie ai film ideati da Mitch. Il primo passo per umiliare l’ego di un essere umano non era picchiarlo con un bastone, ma privarlo del suo nome. Era il “padrone” a ribattezzare lo “schiavo”, esattamente come un bambino dà un nome a un animale. Oppure come gli europei o gli americani che hanno dato il nome “Oriente” a un’area geografica vastissima semplicemente perché si trovava a est delle proprie frontiere, facendo accettare questa denominazione perfino agli abitanti di quelle terre.

Ma di che vai cianciando? che c’entra questa retorica da quattro soldi con A con Zeta? potrebbe saltare su uno di questi critici letterari con la patente di critico.

Rispondo: forse io ciancio a vanvera, ma Hakan Günday no. Che ti piaccia o no, caro critico, A con Zeta mette i piedi nel piatto e ci tira tutti quanti dentro a una questione che non è più soltanto una questione letteraria, ma è “la” questione.

Che Derdâ e Derda vivono sulla loro pelle.

Perché in un’epoca di social e tecnologia spaziale com’è la nostra c’è chi, in Turchia in questo caso, non va a scuola o se ci va, può essere venduta all’improvviso come un animale ed essere rinchiusa in un appartamento di Londra (e perché non Roma o Milano?), alla mercé di un pazzo Hikmetçi senza che nessuno apparentemente ne sappia niente o si curi di saperne qualcosa.

Le vite degli altri. A est di casa nostra. A nord di casa nostra.

A Londra.

La stessa Londra in Europa fino all’altro ieri.

Serve scriverne? Non serve?

Donde la domanda: c’è ancora qualcuno, tra i tanti lettori di spazzatura, a cui interessi la letteratura che si occupa della realtà, che la racconta… e magari ci fa ancora incazzare e piangere e ridere, ed essere increduli per dei delitti sicuramente paradossali, ma la cui metafora è limpida?

Ho amato questo romanzo perché non si accontenta di guardarsi l’ombelico.

Intorno al primo centinaio di pagine, lo confesso, qualche dubbio l’ho avuto. Cosa vuoi? mi sono trovata a chiedere a Hakan Günday in una specie di delirio immaginario. Vuoi davvero farmi credere che tutto questo è vero, che è successo veramente?

Avevo bisogno di verosimiglianza. E non la trovavo.

Non volevo trovarla.

Troppo rocambolesco, troppo.

Sembrava un film.

Il fatto – l’ho capito dopo – è che ero ferma lì, accomodata nelle mie certezze di italiana del nord ancora convinta di essere abbastanza al sicuro. Così ben informata, che la realtà ha finito col diventare finzione. Anche nella mia testa. Senza che me ne rendessi conto.

Roba da film. Appunto.

… Ma la forma? com’è scritto A con Zeta?

Ah già, la forma…

Ti dico solo, caro possibile lettore di A con Zeta, che a me la digressione del Trapianto è sembrata talmente assurda, talmente fuori contesto, che alla fine mi è piaciuta. Sul serio.

E questo è tutto.

Strano?

Invece a me pare strano che invece di leggerlo, A con Zeta, sempre che la cosa ti possa incuriosire, naturalmente, tu ti faccia delle domande prima… sulla forma. Di solito sono i critici con la patente, i baroni dell’Università, quelli che, dei romanzi, perlustrano le forme e distribuiscono pagelle – “pubblicazioni scientifiche” le chiamano, e sono quasi sempre su gente abbastanza morta (Elena Ferrante docet).

La qual cosa potrà forse interessare te… Me no di certo. Solo Derda, a proposito dei giudizi sul lavoro di Oğuz Atay, è stato capace di legarsela al dito. E non certo per la forma, ché lui della forma se ne impipava…

Azzardo un’ipotesi: che sia stato per… amore?

P.S. A con Zeta è dedicato al poeta turco contemporaneo Nevzat Çelik (Boyabat, Sinop, 1960).

L’Autore

Hakan Günday (Rodi, 1976), vive e lavora a Istanbul. A con Zeta, considerato il miglior libro in Turchia nel 2011, è stato tradotto in diciannove lingue. Marcos y Marcos ha pubblicato la prima edizione italiana – traduzione dal turco a cura di Fulvio Bertuccelli – nel 2015.